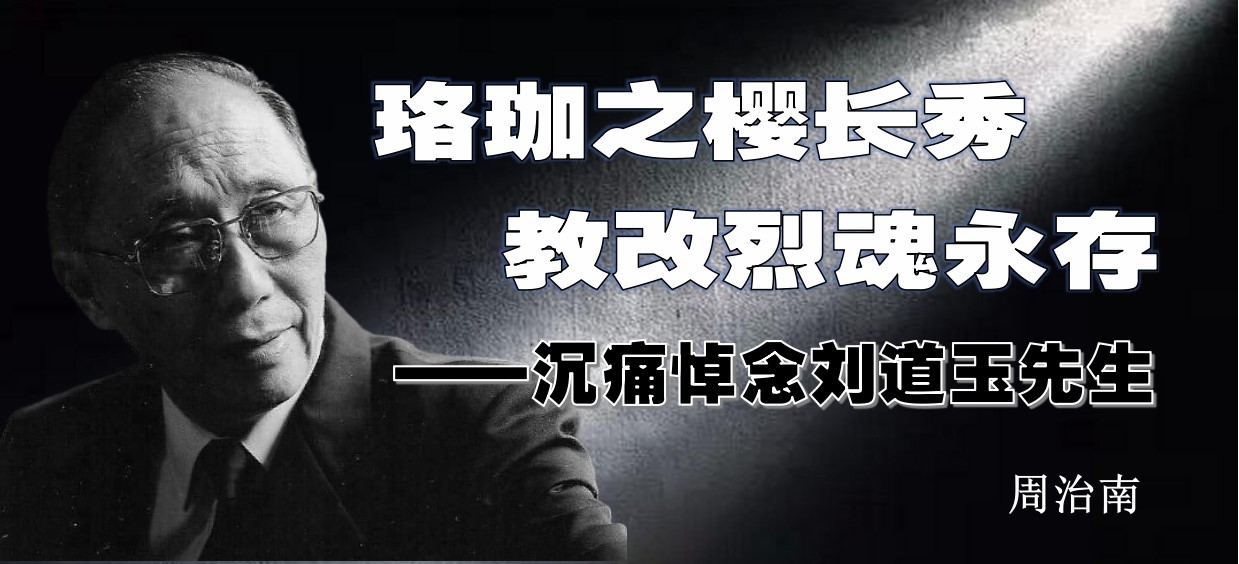

周治南:珞珈之樱长秀 教改烈魂永存

今日凌晨,噩梦不断,翻来覆去,入睡困难,于是打开视频浏览,惊悉刘道玉先生已于昨日下午离世。

刘道玉(1933年11月24日-2025年11月7日),湖北枣阳县人。1953年考入武汉大学化学系,当过学生干部,表现出色。1958年8月毕业后留校任教,随后到苏联科学院元素有机化学研究所留学,在“反帝反修”的政治背景下,毅然放弃博士研究生学业,回国后仍返回武汉大学化学系任教,1966年出任武汉大学副教务长,1977年5月调任国家教育部高教司司长,为高教战线上的拨乱反正和恢复统一高考发挥了很大的作用。1979年重回武汉大学工作,先后任党委副书记、常务副校长,同时坚持化学研究,获评教授职称。1981至1988年期间担任武汉大学校长,是当时中国高等院校中最年轻的一位校长。刘道玉在任期间积极推动教育改革,如推行学分制、导师制、课堂开放、自由听课等,挑战了传统教育体制,引发了观念分歧。1988年3月6日,没有经过民主评议程序,刘道玉被国家教委干部局负责人奉命宣布免去武汉大学校长职务。

据传,当年国家铁路交通不甚发达,火车票一票难求,更别说卧铺票了。1986年某日,刘道玉先生一行几人到教育部出差办事时,预先订购了一间卧铺票,后来,又一个更高级别的高官接到中央紧急会议通知,即刻赶赴北京参会,但火车卧铺票已经售罄。列车服务部门看到刘道玉当年不过四、五十来岁,年纪不大,动员年轻人给领导让个座,因为领导有公务在身,需要为会议做些准备吧。出于安全意识,也不便透露领导姓名。刘先生不知道是个什么人物,按票入座,理所当然,于是做了回绝,但最终还是被迫退出了卧铺间。有境外记者捕捉到这条信息,以“官贵民轻“”霸座”为名,在境外媒体上进行了炒作,当然后来也有人把校长免职的事也与此挂上了钩。其后,教育部、甚至中央领导都找刘道玉谈话,吸收了民意,提出过工作调整的缓冲性意见,当然级别不低。刘道玉不忘初衷,不舍樱花园,不放弃教育改革的理念,他意志坚定,始终没有走出武汉大学的校门,被誉为永远的武大校长。为构建“创造教育”体系、深耕乡村教育实践、传承“理想教育”理念,他出面组建并出任刘道玉教育基金会会长,奖励优秀学生,凝聚教育共识,深耕不已,深得人心。刘道玉先生出版有《刘道玉文集》《刘道玉口述史》等著作,他的思想与事迹备受世人瞩目与推崇。

2025年11月7日15时33分,著名教育家、有机化学家、社会活动家,武汉大学原校长刘道玉先生,因病医治无效在武汉与世长辞,享年92岁。

因为一本书,我和刘道玉先生有过一段相识相交的缘分。2011年10月,我完成了《大学通识学科综合化》这部近百万字的书稿,先后交付华中师范大学出版社和武汉地质大学出版社谋求出版,均因言论涉“西”遭到冷遇。其后打听到我的一位同事聂勇军先生在武汉大学出版社任职,于是交付武汉大学出版社继续谋求出版。聂勇军是我兼职武汉红桃K集团企业报《儒商报》主编时的一位得力助手,深得我的信任。易中天教授是刘道玉先生的得意门生,他的许多思想见解为我所认同,深刻地影响着我这部书的写作过程。考虑到我的想法与刘道玉先生的教改思想很投缘,也许能请刘道玉先生作序,影响力会显著提升,因为出版社不仅是书籍的思想把关者,也必须考虑到书籍的市场影响力。当时,我的学生邹贤启先生任湖北日报社社长,与武汉大学新闻传播学院比较熟悉,打听到刘校长的住址后,我们在人民日报记者部主任龚达发先生的陪同下,拜访了刘道玉先生。刘道玉先生认真地听取了我的写作意图。龚达发先生曾经因外刊报道刘道玉先生列车“霸座”事件率先向刘道玉先生通报过情况,为本书的事也在一旁美言了几句。刘道玉先生并没有为情所动,只是说发展通识教育,这个方向很有创意,很对路,等他看完书稿后再做发言。后来他落笔写下了近两千字的序言,人民日报以《通识之用,不止润身》为题予以发表。这本书主要是在东西方文化比较研究的基础上成文的,经过长达一年的审稿酝酿,最终也在武汉大学出版社流产,个中原因,当然不言而喻,不仅书稿涉“西”敏感,始料不及的是,刘道玉先生在武汉大学宁折不屈,其实也是一位重量级的敏感人物。

《大学通识学科综合化》的写作宗旨实为“国际理解教育”。国际理解教育(Educationfor International Understanding)是指世界各国在联合国教科文组织的倡导下,以“国际理解”为教育理念而开展的教育活动,教育目的在于增进不同文化背景、不同种族、不同宗教信仰和不同区域、国家、地区之间的人们相互了解,相互包容,促进和平,加强合作。由于世界各国相互间的依存度空前加深,中共十八大以来,国家领导人在很多国际场合多次阐述打造人类“命运共同体”的“和合”发展全球观,在信息化、全球化大背景下,合则两利,斗则俱伤,告诫我们要把握人类利益和价值的通约性,在国与国关系中寻找最大公约数,努力创造“既造福本国,又兼济天下”的和谐发展新局面。世界文化存在多样性,融合发展才是必由之路,不能简单引入“敌对势力”说,用政治眼光上纲上线,相互“妖魔化”或者“神圣化”都是一种不可取的态度。墨子尚同非攻,儒家谋平尚中,道家阴阳主和,佛门合掌向善,和合观是东方文化的精髓,是世界文化的基本走向和最终归宿,是人类大家庭永续发展的公魂。我国教育界积极响应顶层设计,顺应时代潮流,将国际理解教育置于国家教育发展战略的高度来深入地、慎重地进行理论与应用研究,目的在于联结中外,沟通世界,更好地为我国现代化事业服务,为“地球村”的和平发展服务。国际理解教育与刘道玉先生倡导的理想主义教育不谋而合,学理相通。那种“谈西色变”的态度,其实是极左思潮的余毒。

后来,由于人民日报发表了刘道玉先生的序言,人民出版社下属的中国教育图书出版公司接受了《大学通识学科综合化》书稿,并将书名更名为《大学通识通教》,迎合大学发展通识教育的热潮,以通识教育新教材的名义出版发行。三审定稿、书号条码、封面设计、版式设计均已到位,正准备付梓成印的时候,上级又下达了一个进一步修改的意见,要求和什么什么会议精神保持高度一致,其中包括大力“弘扬中华民族文化传统”,书中禁用“普世价值”这类所谓美化西方文化的词语等。我和刘道玉先生一样,是一个求新求变求异的理想主义者!这本书我可以不出,这种违背“科学发展观”的真谛,否定“五四”精神传统,一味谋求“循规蹈矩”的事我做不了!最终,出版社不能违反承诺,其中包括出版承诺和预订承诺,经过他们大量删节后,出了一个面目全非的节缩版,草草收场,我连样书都没有收到一份。

……

特以《珞珈之樱长秀 教改烈魂永存》为题,表达我对刘道玉先生的敬意和哀思。

编著:周治南 周早林 雷春龙 周苑

ISBN:9787010157238

定价:45.00元

出版社:人民出版社

版次:2017 年 9 月第1 版

附:《通识之用,不止润身》

通识之用,不止润身

刘道玉

人民日报 2011年12月27日

11月中旬,武汉大学出版社聂勇军编辑转交给我一封信和一部书稿的清样。写信者是周治南教授,书稿是《大学通识学科综合化》。这部书稿立即引起了我的兴趣,我为治南教授的开创精神所感动。这部书稿是他十年心血的结晶,堪称十年磨一剑!无论是书名、体系结构或是书中观点,多有创新之处,这是他创造精神的体现,也是他为在我国推行通识教育所作的一份贡献。

“大学通识学科综合化”符合现代科学发展规律。当今,科学发展的一个重要特点是,各学科纵横交错,既不断分化,又不断高度综合,但系统综合则是主要趋势。科学上的这种分化与综合,致使在原来一些学科的交叉点或是边界处,孕育或诞生了一批新兴学科,而“大学通识学科综合化”就是这个学苑中的一朵奇葩。

通识教育有时也被译成通才教育或普通教育。这种教育理念,最早可以追溯到古希腊的“博雅教育”,它源于亚里士多德的自由教育思想,其实质是对自由和人文传统的学习与继承。它的指导思想是“解放思想和精神,避免专门化和作就业准备的教育”,其目的不是谋生,而是准备生存。 其实,通识教育在中国并不陌生。当年,蔡元培领导北京大学时,就反对专才教育,主张“沟通文理”的通才教育。清华大学校长梅贻琦在《大学一解》中明确指出:“通识之用,不止润身而已,亦所以自通于人也。信如此论,则通识为本,而专识为末。”遗憾的是,1951年我国进行院系大调整时,提出“一边倒”,高等教育全盘苏化,以培养专门化的人才代替了通才教育。关于通才与专才之争,历时60年,几起几落。而越分越细的大学专业,容易造成培养出来的人才知识面越来越狭窄的局面。

近年以来,我国高等教育界不断呼吁实施通识教育,某些大学也开展了通识教育的改革试验。这是十分可喜的现象。值得称道的是,周治南率先编撰出了《大学通识学科综合化》一书,填补了这个学科领域的空白点。这本书从我国国情出发,以中国大学生为研究对象,以世界文明发展为主线,融中西文化精髓为一炉。概括起来,该书的重要价值主要表现在三点:

首先是传播普世价值,补救我国大学人文教育薄弱的现状。自上世纪90年代以来,心躁浮夸充斥校园,抄袭和剽窃屡禁不绝,诚信丧失。要想拯救大学人文教育,必须开展以诚信为核心的伦理教育,以实践证明了的人类文明精髓教化学生,方能够对这种现状有所补救,将大学生培养成为有理想的人、有高尚道德的人、有利于人民的人。

其次是在全球经济大潮中,提高大学生对跨文化价值的辨别、判断和交流的能力。当今世界,经济危机四伏,文化冲突不断,局部战事时有发生。作为生存在这个时代的大学生,如果要适应这个世界的环境,有必要通过通识教育,了解不同地域、国家、民族的文化,包括政治制度、经济发展模式、文化特征、宗教信仰等,这是他们必须掌握的生存之道。

再次是实现学科的综合化,培养大学生的创造能力。今天,人们处于知识爆炸的时代,知识急剧增加,同时又不断快速地被更新。面对这样的形势,大学应当怎样教,学生又将如何学?周治南曾形象地说:“知识大爆炸,课堂撑不下,学业咋减负,学科综合化”。实践证明,方法比知识重要,智力比分数重要,能力比文凭重要。通识课程的目的,就是要以学科综合化的方式,从知识的整体上进行教学,开阔眼界,传授方法,启迪智慧,从而让学生更富有创造性。

《大学通识学科综合化》是一种新的尝试,但只是通识教育的一门课程,还需要有更多门课程相配合。需要提到的是,通识课程并不是一成不变的,而是随着时代的前进,需要不断地更新课程与内容,这一点也非常关键。