控诉文书示例

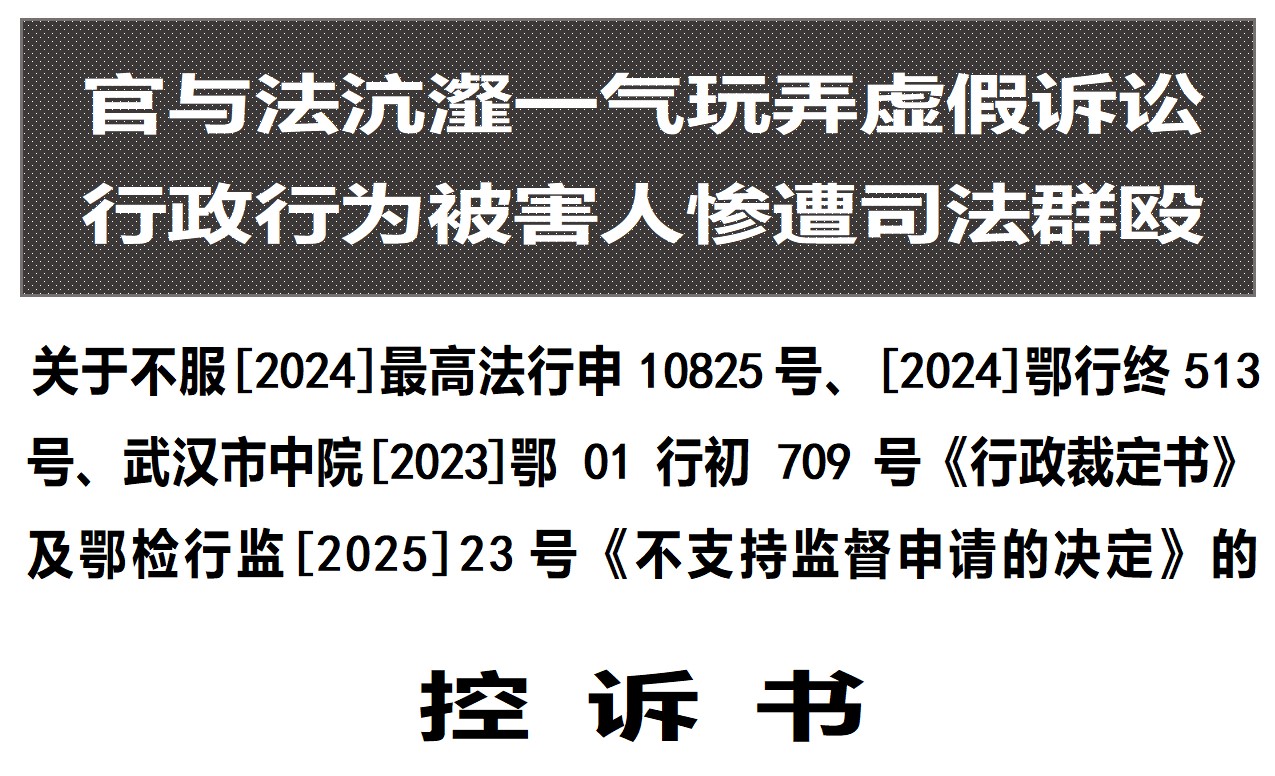

控 诉 人(原审原告、二审上诉人、再审申请人、生命不息维权不止的控诉人):李娅如(女,汉族,身份证号码:420105195308180828,民政部第一批公布的江苏省丰县李新庄满门抗日英烈后裔)联系地址:湖北省武汉市汉阳区知音东路知音嘉苑二单元2205室。联系电话:15907170880

被控诉人(原审被告、二审被上诉人、再审被申请人):湖北省武汉市江汉区人民政府。法定代表人叶文静,区长。

被控诉人:最高人民法院再审合议庭法官:杨科雄、张辅伦、张彩霞

被控诉人:湖北省高级人民法院合议庭法官:胡锦明、周常芳、周 杏

被控诉人:武汉市中级人民法院合议庭法官:施何梅、杨丰菀、侯士宇

被控诉人:湖北省人民检察院,责任人:(决定书责任人署名何以空缺?)

原审原告:宋彦敏,男,1949年11月26日出生,汉族,身份证住址湖北省武汉市江岸区江大路39-9号5楼1号。

原审原告:宋 锐,男,1952年3月5日出生,汉族,身份证住址湖北省武汉市江汉区二盛巷55号3栋2楼1号。

请求事项:认定武汉市江汉区政府江政征补字2022第571号《房屋征收补偿决定》拟制内容与程序不合法,无效。

认定“直接送达、留置送达未果”审理意见无实证支持虚假无凭,寄件单无邮戳无实证回单虚假无效,媒体公告无责任主体署名违规,法院凭空认定发文主体为征收实施单位不实,且“联系地址”所述“项目部”无行政与民事行为主体资质虚假无效,推翻由这类虚假证据定案的法院裁定与检察监督决定。电子通讯畅通无阻,可以直接送达却不予直接送达,利用疫情封控实施的公告送达不合理。疫情封控符合《行政诉讼法》第四十八条之情形,对众所周知的事实无需举证证明,应当全程抵扣“诉讼时效”。违反客观性原则的被“应当知道”是地道的强盗逻辑,是恶劣的公权霸凌行径!本着“公民的合法的私有财产不受侵犯”的宪法精神,请求对诉讼地位处于弱势的起诉人实现司法救助。

事实与理由:

目录:

前言……………………………………………………………………(02)

一、本案为什么不适用《行政诉讼法》第六条程序规定?……(04)

二、没有履行质证程序,被告所有举证均带有虚假痕迹!……(06)

三、利用疫情挖个虚伪公告大坑就可以违法收割民财吗?……(10)

四、违反客观原则的被“应当知道”是地道的强盗逻辑!……(13)

五、疫情封控不可抗,对众所周知的事实无需举证证明!……(16)

六、20年诉权保护体现着确保人民财产安全的宪法精神!……(18)

结语……………………………………………………………………(20)

前言:申请人系武汉市中心城区江汉区民权路二盛巷55号房屋产权持有人之一(见附件P52-55),该房屋是武汉市政府挂牌、国家一级保护的优秀历史建筑(见附件P46),位于汉正天街旧城改建房屋征收范围之内,只腾退,不拆除。申请人因房屋价值、容积率据实补足、就地还建等没有依照法律规定实施合理征收补偿,反而将“房改房”作为“公房”“公有房屋承租人”违法贱价征收(现场图片见附件P51,录音证据见所附光盘1-2),还建房远在市郊东西湖区(见附件P17),还建面积包括公摊在内仅为原住面积的63%,经与征收部门反复协商未果,难于在征收部门既定的不合法的格式化补偿协议书上签字,未能如期签约的责任理应由征收部门来承担,结果适得其反,武汉市江汉区政府仅凭征收部门的一纸“报请”(说明:作为本案行政行为是否具有合法性的核心证据,该报请报告的文本一审法院没有依法调取,只是在裁定书中提及并违规认定)就以“在签约期内未达成补偿协议”为由武断制作的《房屋征收补偿决定》(江政征补字[2022]571号,以下简称《补偿决定》,见附件P14-18)对产权人实施强征,剥夺了被征收人的陈述权与申辩权,继而在产权人不知情的情形下非法注销了被征收人的房屋产权证(见附件P44),还与法院勾结利用江汉区法院的办公条件与电话号码以“强制执行”的名义约谈威胁被征收人腾退搬迁(现场图片见附件P50,录音证据见所附光盘3-4)。2023年11月6日,申请人兄妹三人见到《补偿决定》后,在该决定规定的自收到之日起六个月内适时将江汉区政府告上了法庭。后被武汉市中级人民法院以无任何直接送达佐证、无邮戳无邮寄回单、利用疫情封控且无责任署名公告等虚假送达为据、以逾期起诉为由,裁定驳回起诉(见附件P10-13)。控诉人不服提出上诉,提供有疫情封控新证据、被湖北省高院不依法开庭直接驳回,申请再审,最高法合议庭没有依据回避制度告知合议庭组成人选,由此前从湖北省高院行政庭调入的张辅伦法官主审又遭驳回,请求检察监督,虽然承认疫情封控符合行政诉讼法第四十八条规定,但无视全国人民共同经历的疫情事实,仅折抵四个月诉讼时效,仍然不支持监督申请,历经一审二审再审审判监督程序,均排除《行政诉讼法》第六条对涉案行政行为进行合法性审查以及第四十六条第二款设置的不动产二十年诉权保护期的规定,均以虚假证据为依托、逾期起诉为由头“裁定驳回起诉”“不支持监督申请”,反复折腾戕害行政行为被害人。今年是抗战胜利80周年,我们是有“满门忠烈”之誉的革命先烈后裔(见附件P47-48),抗日战争时期,他们为国捐财捐物捐躯,我们的父辈革命一生,清廉一世,仅仅给我们留下了这179平米的珍贵遗产,如今不保,被定性为“公房”实施强征,我们据理力争,整个维权过程惨遭司法群殴。残酷的现实告诉我们,祖辈们为革命捐出的家产似乎白搭了,先辈们的鲜血似乎白流了!我们身体里流淌着先辈们爱党爱国、嫉恶如仇、不屈不挠的血,面对惨无人道的司法群殴,我们不服,决心以残生为代价捍卫特色社会主义法治尊严!

一、本案为什么不适用《行政诉讼法》第六条程序规定?

本案一审二审再审以及审判监督均忽略对涉案行政行为合法性审理的主要诉请,违反了《行政诉讼法》第六条铁定的程序规定。党和国家对行政违法零容忍。放弃对行政行为合法性审查,法院的审理程序严重违法、检察机关的审判监督严重失职。

(一)贱价征收优秀历史建筑、个人产权房不合法。《国有土地上房屋征收补偿条例》(以下简称《补偿条例》)第十九条规定:对被征收房屋价值的补偿,不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。《房地产估价规范》(GB/T 50291-2015)也规定了估价原则和估价方法,如“最高最佳利用原则”以及“比较法”等。“可比实例房地产应与估价对象房地产相似”,即同为挂牌保护的国家优秀历史建筑,区位与时点接近,并不得少于三例。该房屋不仅作为建筑文化的标杆价值高昂,在旧城改建过程中,不拆迁,只腾退,武汉市汉口匹头工会会所是武汉市经济繁荣发展的历史见证,其作为武汉市的人文旅游资源的“最高最佳”利用价值也非比寻常。其实,我们没有过高的要求,但总不能将“已购公房”(“房改房”、“产权房”)等同于“公房”“公有房屋承租人”贱价征收吧?低到如此程度实在令人难以接受!本申请书所附证据“房产注销单”(见附件P44)显示,江汉区政府以及相关规划与征收部门否定该房为“房改房”,征收实施单位负责人也宣称要按“公房”“公有房屋承租人”标准实行房屋征收(现场照片见P51;录音见所附光盘1-2),违反了《补偿条例》第二条“给予公平补偿”以及《物权法》第二百零九条、二百一十七条保护产权人合法权益的明确规定。违法必究,岂能放任不审,为不法行政保驾护航、推波助澜!

(二)产权调换房源相距甚远、还建面积严重不足不合法。《补偿决定》违反《补偿条例》第二十一条:因旧城区改建征收个人住宅,被征收人选择在改建地段进行房屋产权调换的,作出房屋征收决定的市、县级人民政府应当提供改建地段或者就近地段的房屋。依据《补偿方案》的硬性规定以及《补偿协议》的限时签约作出的《补偿决定》所提供的产权调换房源位置位于武汉市市郊地段的东西湖区花园中路春风十里6栋2单元901号(见附件P17倒数第二段),与被征收房屋所在的中心城区相距甚远,179.52平米(室内面积,见附件P54)只还建了114.1平米(见附件P17),还建面积仅是原住房面积的63%,还包含公摊面积在内,明显违背了《补偿条例》第二十一条规定,不仅没有依法据实补足,反而将房屋征收行政补偿视同商业行为,一样地欺行霸市、短斤少两。这种做法是在替国家节约还是居心叵测?

(三)容积率理应据实补足。依据《住宅设计规范GBT 50096-2022》:多层住宅,“层高超过4.8米以上算两层面积”。本房屋内空层高超过5.4米,三层外墙总层高接近20米,每层应按两层面积计算。《补偿决定》拘泥于按一层计算违法。还建房层高不足2.8米,不仅平面面积,而且容积率也严重不足。层高本来就是一种空间优势,在建筑学上称为“容积率”,容积率属于有效居住空间,依法应该据实补足。(2024年4月26日,一审法官杨丰菀与书记员房珣曾到现场实地勘踏,对政府挂牌、室内空间、精美外观进行了拍照保存,当场催促对方尽快达成调解,后来遭到对方拒绝)

(四)仅凭征收部门的“报请”作出的行政处罚决定程序不合法。如上所言,是房屋征收单位没有依法征收在前,还企图通过不管违不违法,在“签约期内”不签也得签的霸王铁律来剥夺相对人的正当权益、打压相对人的合法主张,“在签约期内未达成补偿协议”的违法责任在征收方。仅凭征收部门的一纸“报请”剥夺了被处罚人的陈述权与申辩权,由此作出的行政处罚决定程序不合法。房屋征收补偿决定是依据“报请”做出的。报请提供了哪些事实与法律依据,依据行政公开制度,是否合法,必须透明。原审被告没有在法定时间向法庭提交该证据,法院也故意忽略了对该关键证据的调取,明显是在帮助被告逃避违法责任。政府征收部门违反《补偿条例》第十九条、二十一条以及《物权法》第二百零九条、二百一十七条的规定是本案行政违法的基本事实,法院必须对涉案行政行为的合法性进行严肃审查。行政行为违法无效,其后续发生的所有送达行为一应承前无效。

(五)放弃行政行为合法性审查程序违法。如前(一)(二)(三)(四)节所述,《补偿决定》违反了《补偿条例》第十九条、二十一条、二十五条,《物权法》第二百零九条、二百一十七条以及《住宅设计规范》相关规定,同时违反了《补偿条例》第二十六条“补偿决定应当公平”以及《行政处罚法》第六条、三十一条设定的行政处罚程序规定。政府部门必须有法必依,依法行政;法院必须违法必究,岂能放纵违法行政行为继续损害当事人合法权益,继续危害社会公平正义。本案一审、二审、再审均没有依据《行政诉讼法》第六条“人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查”,对《补偿决定》《行政公告》等行政行为的合法性进行全面审查,是审理人员必须首先应该进入的审理程序,并做出该行政行为是否合法有效的明确认定。对涉案行政行为进行合法性审查是无条件限制的,甚至与原告是否存在相关请求、法律是否设定了诉讼时效不存在制约关系。如果确认行政行为违法即属无效,法官拿时效问题替被告做遮羞布、当挡箭牌,就是包庇行为。

二、没有履行质证程序,被告所有举证均带有虚假痕迹

被告负有举证责任,出于应诉需要,其出示的所有证据都带有明显的虚假痕迹。一审合议庭在庭前没有履行证据交换与认证质证程序,存在蓄意提供虚假不实证明、所有送达行为无记录无实证回单或者回执无签名无邮戳,发文无资质无署名,藏匿关键证据“报请”报告且法庭不予调取,枉法釆信不良证据或虚假表述,事实认定严重不清。

(一)《受理通知书》(见附件P30)无送达回证,无发文字号,给法院递刀递话,缺失必要的权力告知,属于弄虚作假,法院岂可枉法采信。

1.无送达回证。一审、二审法院均在《裁定》中明确表述:“本案中,因原告在签约期内与征收部门未达成补偿协议,经征收部门报请,江汉区政府于2022年6月9日作出571号补偿决定……”,这一裁定意见与被告提供的《受理通知书》用语一致,缺乏送达回证印证的无效证据《受理通知书》已被法院枉法采信。《行政处罚法》第三十一条规定:行政机关在作出行政处罚决定之前,应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据,并告知当事人依法享有的权利。《补偿决定》出台之前,被申请人并没有依法履行相应的告知义务,被处罚人就补偿协议的议定与征收办接触频繁,并没有收到任何做出《补偿决定》之前由区政府送达的所谓《受理通知书》。本案案卷内虽然有一纸由被告提供的行政处罚《受理通知书》,但没有出示任何送达后的签收回证等发文档案记录,也没有发文字号等公文存档与档案检索标签,就像是为应诉量身定做的一样,仅仅用来摆摆样子。依据《民事诉讼法》第八十七条“送达诉讼文书必须有送达回证,由受送达人在送达回证上记明收到日期,签名或者盖章,把诉讼文书留在受送达人的住所”的硬性规定,没有送达回证予以印证的送达证据无效,法院岂可偏袒一方、枉法采信?

2.给法院递话递刀。《受理通知书》“达不成征收补偿协议”就得挥舞公权大棒搞“决定”征收,是典型的强盗逻辑。要达到让原告败诉的目的,总得找个理由。《受理通知书》倒像是在给法官“递话”,甚至是在“递刀”!《受理通知书》有“因你们在征收签约期限内与房屋征收部门达不成征收补偿协议,……按照项目补偿方案作出房屋征收补偿决定”(见附件P30)一说,表明做出《补偿决定》的事实与理由仅仅是“签约期限内达不成征收补偿协议”所致。至于为什么“达不成征收补偿协议”,“补偿协议”与征收方案合不合法,别说事实认定不清,实际上没有出示“报请”报告,没有事实支撑,就这样稀里糊涂地不由分说地使用政府决定征收的方式强征当事人房产的理由不能成立。“在征收签约期限内与房屋征收部门达不成征收补偿协议”分明是政府征收部门将“已购公房”(“房改房”、个人产权房)视同“公房”“公有房屋承租人”贱价征收造成的,违反了《补偿条例》第二十六条“补偿决定应当公平”的原则,不能如期签约的责任理应由政府承担,这种不问青红皂白,倒打一耙,权大于法的法治悖论,司法部门岂能玩忽职守、置之不理?

3.没有履行权利告知义务。《受理通知书》最后有言:“经审查,房屋征收部门的申请符合法律规定,区政府决定予以受理”。这一意见十分武断,简单粗暴。通篇没有告知当事人依法享有陈述权、申辩权的半句提示语,更没有召开听证会听取当事人陈述与申辩的半点意向,以“签约期限内达不成征收补偿协议”为简单由头,用“符合”二字做了粗暴定论,剥夺了相对人的陈述权与申辩权。由此可知,该“通知”只不过是用来歪曲事实、践踏法律并剥夺相对人权利的出于应诉需要而草率制作的游戏文字。

《受理通知书》属于行政行为,法院必须依照《行政诉讼法》第六条规定对其合法性进行严格审查。以上(一)(二)(三)条充分说明该《受理通知书》有弄虚作假、递话递刀之嫌,对于不合法的虚假证据,法院可能没有直接处罚权,但有认证权与否决权!

(二)《情况说明》内容不实、署名混乱。关于疫情封控,被告提供了一个《关于紫竹巷三期旧城改建项目征收签约期的情况说明》(见附件P40),署名为“紫竹巷三期旧城改建和房屋征收工作征收指挥部”,图章为“紫竹巷三期旧城改建项目征收工作指挥部”,署名与印鉴不一致。阅读对象不明确,更像是心里有鬼、早就为法院准备好了的一纸说辞,属于证人证言,仅有一个不负责任的“征收实施单位”下属服务团队的牛头不对马嘴的印章不能成立,根据民诉法司法解释第一百一十五条,必须要有单位负责人签名才具备证明力。这个证据意在说明疫情封控并不影响征收行为,其实是不打自招。其中关于“故至2020年年底,武汉做完全民检测、疫情完全控制”一说不实。谁都知道,那段时间病毒变种层出不穷,三年期间国家连续出台《新型冠状病毒肺炎防控方案》近十版(见附件P21-27),一至九版一版比一版严厉,疫情从来没有被完全控制过。2022年下半年,疫情大面积反弹,汉口江汉区、硚口区是重灾区。疫情期间发布的公告行为难以达到预期的送达效果,法院理应尊重客观实际,对疫情事实做出客观认定,反而罔顾事实,认定在签约期内不违法要签约,违法了也要签约具有合理性,由此认定“公告送达”合法有效,并以“超过法定起诉期且无行政诉讼法第四十八条规定的情形”裁定驳回,这种推论明显建立在这个虚假的疫情“情况说明”之上,与疫情封控事实不相符合。疫情期间关闭文化活动场所,限制人员流动,疫情影响纸质媒体传播是不可抗拒的事实。

(三)邮寄送达回执没有加盖生效邮戳,证据虚假无效。(见附件P31-33)寄送给宋彦敏、李娅如、宋锐的三份邮件送达回执单,其“收件人签名”栏与“备注”栏均为空白,没有收件人签名也没有说明原因,还没有加盖生效邮戳,该回执单有假,没有证明力。在宋锐的那张回执单的左侧边缝上虽有“宋锐”二字,但不是宋锐的笔迹(可以进行笔迹鉴定,很明显与寄件人填写笔迹完全一致;宋锐笔迹见附件P34,绝然不同),也不在指定签名的栏目之内,字面呈现侧立状态,名字下方还有一条很不严肃的划线,分明是他人所为,法官认定为宋锐“已签收”事实不清。与本案有关的三张回执单均为无效证据。其中给李娅如的收件地址是错误的,该地址“武汉市汉阳区杨家东湾89号5楼2号”已经在旧城改建中灭失(见附件P43),哪有可能发生拒收的情节?送达人没有依法履行送达义务,被送达人没有收到是事实,其后实施的所谓公告送达不合法。

(四)公告无责任署名虚假无效。法院裁决意见均有“房屋征收实施单位于2022年8月23日在《长江日报》进行公告送达”这样的表述,其发布程序、行文格式、行政行为主体资质均不合法,没有正式署名虚假无效。

涉案《公告》没有署名(见附件P35),但出具了一个联系地址为“江汉区长沙后巷1号紫竹巷三期房屋征收工作指挥部”,所谓的“指挥部”其实际身份属于武汉市崇安房屋征收服务有限公司的一个二级单位——汉正天街民族街片65、66号地块旧城改建项目部,在本案中它出现过多次,每一次的名称都不相同,时而以“项目部”的名称示人,时而用“指挥部”的名称说事。东一说西一说,具有满满的任意性。作为崇安公司旗下的一个二级单位,不仅没有行政主体资质,连民事责任承担能力都不具备(见附件P38-39)。将“联系地址”认定为发文主体不合法,即使该“指挥部”在文后正式署名也不成立,因为它没有独立法人地位,不具备任何法律意义上的行为主体资格,武汉市崇安房屋征收服务有限公司才是他们的母体与监护人。这种现象属于《行政诉讼法》第七十五条规定的重大且明显违法情形,法院与检察官应当一票否决,宣布无效,岂能带着严重的感情色彩主观认定?

涉案《公告》文后无发文机关署名违反了《党政机关公文处理工作条例》以及执行的国家标准(GB/9704-2012)关于公文行文格式要求,不署名就没有责任承担主体和法律风险,如果不被指控则我行我素、照此办理,如果出了问题那是临时工所为,是一种极不负责的行政滥作为表现。法院和检察机关能够解释清楚有那一条法律规定公告不署名行之有效吗?法院的判决文书、执行布告不署名可以生效吗?如果不署名也有效,检察机关的检察文书干嘛要署名呀,交代一下接待室联系地址不行吗?司法责任实行个人责任终生负责制,本次给我们寄送的《不支持监督申请决定书》(鄂检行监[2025]23号)只加盖有代表领导权的公章,没有检察官(钭继来)的责任署名疑点重重!

企图通过弄虚作假的送达行为掩盖、逃避违法责任,法院岂能任其得逞?纵容行政违法,纵容挖坑陷害,就是知法犯法。

三、利用疫情挖个虚伪公告大坑就可以违法收割民财吗?

再审法院设定公告送达逾期起诉为审理焦点有违法律关于公文处理与送达事项的明确规定,将原本应该公平公正的司法审理引入歧途。

(一)不能如期签约主要是谁违反了法律规定,责任划分不清,被征收人不能以逾期签约的名义替征收人的违法行为背锅。《补偿决定》有“经查,自本项目房屋征收工作正式启动以来,征收工作人员以多种形式与该房屋产权人及其家属洽谈、协商房屋征收补偿事宜,并向他们极力宣传房屋征收相关的政策、耐心细致地诠释解读本次房屋征收的补偿方案,但其诉求与本项目的补偿方案存在较大的差距,致使房屋征收部门与被征收人在《补偿方案》确定的签约期限内未能按照本项目房屋征收补偿方案及房屋征收相关政策达成补偿协议”的说法(见附件P16)。这一说法只能说明三个问题:

其一,征收人与被征收人就补偿协议有着频繁的接触和沟通,不会存在“送达未果”甚至是“下落不明”“无法送达”的问题,分明违法征收,却实施公告送达耍阴谋倒打一耙,意在挖个“逾期起诉”的大坑陷害无辜;

其二,“经查”一词笼而统之,其“查证”的对象与依据仍然是征收实施单位及其单方面的“报请”意见,没有提及是否依法听取了被处罚人的陈述与申辩。如果被征收人提出的意见合理合法,如果按“公房”征收“房改房”,那么,不能如期签约的责任应该由政府承担,由强权硬性规定的签约期限只针对被征收人而不追究征收部门的违法责任,明显违反了《补偿条例》第二十六条“补偿决定应当公平”的原则。法院不能明辨是非,反而助纣为虐,被征收人就只有死路一条!

其三,“其诉求与本项目的补偿方案存在较大的差距”一语承认双方意见不一,存在很大“差距”,但没有说明差距存在的焦点是与《补偿条例》《物权法》相关的合法征收问题,《补偿决定》强调的是他们自己制定的“限期签约”“政策”,即使政府征收部门违法征收,被征收人不签也得签!利用公权力否定“房屋产权证”是产权归属合法有效的法律文书,至始至终根本不考虑《行政处罚法》第六条被处罚人享有陈述与申辩权的法律规定,用硬性的政策规定压制和排斥法律,就是权大于法、以权乱法。

(二)虚假证据不能成为诉讼时效的认定依据!

包括鄂检行监[2025]23 号决定书(见附件19-20)在内的所有司法裁定均有“因直接送达、留置送达未果,通过邮寄送达方式宋锐于2022年8月20日签收,李娅如、宋彦敏未签收邮件,房屋征收实施单位于 2022年8月23日在《长江日报》进行公告送达,明确自公告之日起满 30 日视为送达”的事实认定,实乃谎话连篇。控诉人认为省高检套用原审二审再审虚假意见,事实认定严重不清,适用法律严重错误,审理程序严重违规!

其一:《民事诉讼法》第八十七——九十条有“送达诉讼文书必须有送达回证……应当直接送交受送达人……邀请有关基层组织或者所在单位的代表到场见证,在送达回证上记明拒收事由和日期,由送达人、见证人签名或者盖章……通过电子方式送达”等规定。“直接送达、留置送达未果”一说不实,原审被告没有提供依照上述规定采集的任何送达回证支持此说,属于凭空捏造事实的虚假表述。涉案《补偿决定》倒有“经查,自本项目房屋征收工作正式启动以来,征收工作人员以多种形式与该房屋产权人及其家属洽谈、协商房屋征收补偿事宜……”的说法,表明双方就补偿协议随叫随到,接触频繁,直接送达不过举手之劳。造成“送达未果”的原因多种多样,其中为满足程序要求装装样子搞搞虚假送达是主因,“送达未果”不等于“无法送达”,将“送达未果”视同“无法送达”不合事理,属于主观误导。

其二:“通过邮寄送达方式宋锐于2022年8月20日签收,李娅如、宋彦敏未签收邮件”之说脱离实际。原审被告在法庭上出示的寄送给宋彦敏、李娅如、宋锐的三份EMS邮件寄送单(见附件P31-33),没有加盖邮戳,反映不出邮局营业点与寄发时点,无从查询,其“收件人签名”栏与“备注”栏均为空白,缺乏真实性。我们知道,邮政操作规程十分严谨,国内标准快递依据服务协议会有明确的反馈信息,如妥投短信,实物返单,电子返单,网上查询等,信誉度极高。原审被告出示的三份回执单没有加盖邮戳,没有实物或电子返单记录,具有明显的操弄痕迹。在宋锐的那张回执单的左侧边缝上虽有“宋锐”二字,但不是宋锐的笔迹,分明是他人所为,不能认定宋锐“已签收”。将“未签收”等同于“拒签收”的责任强加给宋彦敏、李娅如均没有送达回证记录证据予以印证,空穴来风,事实认定不清。原审被告在虚假邮寄单上面提供有收件人的电话号码,寄发人为什么不打个电话或发个短信通知收件人注意查收?邮递员投递的是政府文件、法律文书,他也肯定会依据职责规范电话通知收件人当面签收,疫情期间签收特别快递需要门卫保安人员进行消毒处理,实行来访登记,不会遗漏信息。没有加盖邮戳、没有实物或电子返单记录的虚假证据岂能被法院、被检察机关违规采信?

其三 :玩弄虚假送达,蓄谋挖坑公告。从时间节点上考量,公告送达早有预谋,送达是假,强征是真。一审二审再审法院“因直接送达、留置送达未果,通过邮寄方式进行送达后,宋锐于 2022年8月20日签收,宋彦敏、李娅如二人未签收,房屋征收实施单位于2022年8月23 日在《长江日报》进行公告送达……”(见附件P3-5)的事实认定是彻头彻尾的谎言。

假定20日为邮件已送达日,你起码要落实送达记录,甚至应该通过电话联系问询被送达人是否确实收到,然后依照程序花个十天半月容许并听取被送达人进行陈述和申辩吧,你急急忙忙于23日立即进行公告送达,剥夺了被处罚人的陈述权与申辩权,公告送达程序不合法。假定20日这天为邮件抵达日,21日为双休日,23日清晨报纸已面向社会发行。那就是说,只有22日这一天8个小时的工作时间,要完成从准备到公开发行的全程工作量显然不可能。这样看来,所谓直接送达、留置送达、邮寄送达均为虚假送达,说明这些送达行为不过是装模作样、虚晃一枪,故意制造“送达未果”的假象,为公告送达寻找借口,掩人耳目,同时为虚假应诉打下伏笔做好铺垫。不法实施公告送达早有预谋,通过堆积虚假证据形成证据链顺理成章地实施公告送达才是实施者不可告人的真实目的!醉翁之意不在酒,在于“自发出公告之日起,经过三十日,即视为送达”。公告送达可以借助疫情封控、人员足不出户、街头报摊封停以及电子信息爆棚环境下纸质媒体订阅量急剧下滑、看报困难之机,在疾控封控最严厉的时期蒙混30日即视为送达,然后以预期起诉为由借题发挥、巧取豪夺,拿掉老百姓的财产没商量。很多市民特别是视力变差的老年人已经没有了订报读报的习惯,党报多由机关单位订阅,防恐防爆加上防疫,门庭保安森严,普通市民出入困难,街面上的报摊早已因疫情关停,普通市民想看到当日的报纸十分不易,更别说往日的报纸了,如果当局不采取组织措施或者电子通讯措施警示当事人注意,谁会有这个直觉,认为当日的报纸与自己的切身利益存在重大关联呢?公告人采取这种“冷不防”的“闷棍”式的公告举措,可以在规定的短短30日内不动声色地剥夺被处罚人的陈述权、申辩权与起诉权,为违法征收行政行为规避法律风险打下“逾期起诉”的应诉伏笔,将那些可能存在的抗争者一棍子闷死!本控诉人抵制不法征收的态度坚决,看到报纸后肯定会有强烈反应,我们一直保持着相对平静的心态痴心妄想能和征收方在补偿协议上达成一致,只能说明我们确实没有读到这个刊登公告的报纸,确确实实不知道!确确实实不知道怎么能够被强词夺理认定为一经公告就“应当知道”?

四、违反客观原则的被“应当知道”是地道的强盗逻辑!

一审二审再审法官以及检察监督审查均以虚假信息为据认为本案纠结的焦点是诉讼时效问题,他们真正纠结的是“视为送达”与“应当知道”这两个法律概念。把“视为送达”混同于“应当知道”违反客观公正原则。

(一)《民事诉讼法》第七章有两条法律规定了“视为送达”的基本情形,两种情形所针对的法律适用环境绝然不同。

其一为第八十九条 受送达人或者他的同住成年家属拒绝接收诉讼文书的,送达人可以邀请有关基层组织或者所在单位的代表到场,说明情况,在送达回证上记明拒收事由和日期,由送达人、见证人签名或者盖章,把诉讼文书留在受送达人的住所;也可以把诉讼文书留在受送达人的住所,并采用拍照、录像等方式记录送达过程,即视为送达 。

其二为第九十五条 受送达人下落不明,或者用本节规定的其他方式无法送达的,公告送达。自发出公告之日起,经过三十日,即视为送达 。

前一个“即视为送达”的认定依据是客观事实,属于事实送达。后一个“即视为送达”的认定依据是“下落不明”“无法送达”,即使公告了同样无法送达,只能“视为送达”,换句话说就是“看作送达”“当作送达”,不构成事实送达,不等于实际送达,只能理解为权当送达,属于主观推定的虚拟送达,与“应当知道”不存在事理逻辑联系。前者后者不能忽略语用环境牵强附会、混同对待,必须严加区别。将虚拟送达认定为应当知道显然违背了客观性原则。

《行政诉讼法》第四十六条规定:“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,应当自知道 或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。法律另有规定的除外。”“因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过二十年,其他案件自行政行为作出之日起超过五年提起诉讼的,人民法院不予受理。”该条第一款和第二款属于互补关系,涉及不动产的行政诉讼,不能排除第二款仅凭第一款进行主观认定、片面处理。本案一审二审再审以及审判监督均对该法条做了错误解读,模糊和混淆了前面两个“视为送达”法条的法律界限,排斥了第二款关于不动产的特别规定,不加区分地、不由分说地以“应当知道”为由剥夺了原审原告的起诉权,违反了《中华人民共和国宪法》第十三条“公民的合法的私有财产不受侵犯”的宪法精神,敢于违宪情节重大,必然制造冤假错案。

《行政诉讼法》第四十六条第一款所规定的“知道”或者“应当知道”两者具有一致性和客观性,排斥冲突性和主观性。依据《民事诉讼法》第八十八条“送达诉讼文书,应当直接送交受送达人”的规定,“知道”或者“应当知道”都必须建立在有条件直接送达就“应当直接送交受送达人”的事实基础之上。送达到位后受送达人认可签收的,就叫做“知道”。如果受送达人已经收到却故作不知道,只要依据《民事诉讼法》第八十九条规定采集有证据证明送达到位属于客观事实,就可视为“应当知道”。如《民事诉讼法》第八十九条所规定的给予客观事实的“视为送达”就是《行政诉讼法》第四十六条所规定同样给予客观事实的“应当知道”。依据《民事诉讼法》第九十条的规定,通过微信和短信留言点到为止也构成送达到位的事实。由于证据确凿无疑,受送达人也无可辩驳,这种情况才应该视为“应当知道”。

“应当知道”不是假设性推定的结果,而是实际送达到位的结果,都是无可抵赖的事实。本案举证责任人并没有拿出上述实证,应视为没有实际送达。依据民诉法第九十五条:“受送达人下落不明,或者用本节规定的其他方式无法送达的,公告送达”。本案受送达人下-落-明-确,均在武汉市内居住,公告自身的文字在告知处罚原因时也说得清清楚楚,他们是“被征收人、公有房屋承租人在签约期限内与房屋征收部门就补偿事宜达不成协议”的一群人,在补偿协议签约问题上随叫随到,频繁见面,微信与短信畅通无阻,不存在“下落不明”“无法送达”的问题,应依照法定程序“应当直接送交受送达人”。玩弄公告送达违反了这条前提性程序规定,公告不予署名也违反了《党政机关公文处理工作条例》(以下简称《公文处理条例》)相关格式规定,内容、形式与发布程序均构成违法,违法无效,涉案《公告》不能成为诉讼时效认定的依据。藏在背后不负责任不予署名的行政违法责任人为什么执意要违反法律利用疫情搞突然袭击实施不负责任的“闷棍”式公告呢?我们现在明确了,以往到拆迁办商谈补偿协议的事宜,拆迁办深藏不露、讳莫如深,从来不把《补偿决定》亮出来给我们看一眼;2023年5月13日宋彦敏到拆迁办谈补偿协议的时候,他们却把《补偿决定》给亮出来了,是因为刚好过了一年期起诉时效,以为满足了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第六十四条第一款规定的“行政机关作出行政行为时,未告知公民、法人或者其他组织起诉期限的,起诉期限从公民、法人或者其他组织知道或者应当知道起诉期限之日起计算,但从知道或者应当知道行政行为内容之日起最长不得超过一年”的条件,前面封口不谈的状态可以解封了!“法释”所言“应当知道”仍然是指事实上已经收到但故作没有收到的现象,并没有把“应当知道”和“视为收到”划上等号。设计公告送达一举成功的主谋人明显是一个比狐狸还要狡猾的法精,为了达到被“应当知道”的目的,法律及其“法释”被扭曲,沦为利用公权力玩弄法律欺压百姓的工具!违反客观原则的被“应当知道”是地地道道的强盗逻辑,是恶劣的公权霸凌行径!纪检监察部门、检察监督机关出于职业本能,“一案双查”,岂能饶过利用公权力构陷他人的人和事,大有渎职之嫌!

涉及到公民重大财产安全的房屋征收案,起诉期符合《行政诉讼法》第四十六条第二款之规定,在二十年诉讼保护期内的任何时段,只要当事人知道了与不动产相关的行政处罚决定,自知道之日起按照本法条第一款规定在六个月内均有起诉权。依仗公权力故意违反公开透明原则隐瞒真相,对于处于弱势地位的人民群众来说,也是一种不可抗力,当权派故意隐匿,老百姓怎么可能“应当知道”。如果行政处罚决定的制作人故意隐匿封锁信息,在电子通讯畅通无阻的情形下不做任何涉法文书送达提示,致使被处罚人无法知道的,应该承担延期送达的责任,应当遵照《行政诉讼法》第四十八条“因不可抗力或者其他不属于其自身的原因耽误起诉期限的,被耽误的时间不计算在起诉期限内”的规定处理,不存在逾期起诉。涉及房地产应依据该法第四十六条规定享有20年诉权保护期,明确规定可超越一年期时效限制!

五、疫情封控不可抗,对众所周知的事实无需举证证明!

疫情封控众所周知,图书馆、文化馆、街头报摊等公共文化活动场所依法依规全面封闭,老百姓无从浏览报纸,岂可妄断为“应当知道”!

2022年3月8日,国务院联防联控机制综合组发布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)》(见附件P21-22),提出了一个“完善”七个“强化”的疫情防控策略,包括强化疫苗接种、强化疫情监测、强化密接的密接者(次密接)的精准管控,统一封管控区和中高风险区划定标准,实现集中隔离、集中观察、居家隔离措施。2022年6月28日发布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》(见附件P23-24),全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,出行包括乘坐公交车均要手持核酸检测证明,测量体温,如果途经高风险地段还回不来家,先得接受14天的隔离观察。因封控限行引发的恶性冲突案件屡见不鲜。试想,不是特殊工作需要,谁还敢出门试险?何况人们对报纸公告与己有关并不存在预知,更不会因为阅读报刊杂志的需要去冒这个风险。原来对公众开放的图书馆、文化馆以及街道上的报摊容易引起人员聚集存在疫情传播隐患,依据《武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控暂行办法》第五章早被关停(见附件P24),居民就算是想看报都没门!利用疫情封控实施所谓的公告送达很不合理,并以此为由将“应当知道”强加于人严重脱离实际。这种一丝不苟的严密封控状态一直延续到2023年1月7日,国家卫建委发布《新型冠状病毒感染防控方案(第十版)》(见附件P26-27)将“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”。其后逐渐解除了对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施,但仍然“坚持常态化防控”,压实“四方责任”,做到“应检尽检”。更名仅是病毒变种毒性变小类似“感冒”的一种“躺平”策略,其后的感染率几乎接近百分之百,很多有基础疾病的感染者由此付出了生命的代价,许多有基础疾病的老年人更是人心惶惶、不敢出门,直至2023年4月份全面感染这一波过后,普通市民的生活方式才逐渐恢复常态,即便如此,你也无法看到往日的报纸,没有提示,你也不会刻意地去查阅刊载涉案公告的往日报纸。控诉人所在社区出具了疫情封控证明,仅是针对本社区划定的高风险时段,正值所谓送达行为与公告刊登之时。短信微信畅通无阻,电子提示不过举手之劳,补偿决定乃至直接送达、邮寄送达、公告送达,为什么利用疫情偷偷摸摸?疫情封控是全国人民的共同经历,依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十三条第二款之规定,对于众所周知的事实,当事人无须举证证明。湖北省检察院在决定书中承认疫情封控符合《行政诉讼法》第四十八条规定的情形,但依据社区证明只能折抵4个月诉讼时效不符合国家全面封控整体性客观实际,应当将疫情封控全程计入诉讼时效之外。可直接送达而故意不予直接送达,所谓邮件送达证据缺乏真实性,在疫情封控期间蓄意发布的媒体公告本身就具有不合理性,加上公告发布程序不合法、行文格式不合法、主体责任署名不合法虚假无效,明显存在侵犯公民合法私有财产的行为故意,不能成为诉讼时效的认定依据,已经失去了公告送达的意义,对于众所周知的疫情封控事实,当事人依法无须举证证明,现有举证具有提示意义,诉讼时效应当顺延至2023年4月全面感染即所谓事实上的“躺平”之后。诉讼时效不过是违法行政行为当事人及其代理人通过虚假诉讼谋求免责的审理误导策略,不是本案纠结的焦点问题。

六、20年诉权保护期体现着确保人民财产安全的宪法精神

本案的焦点问题仍然是依据《行政诉讼法》第六条规定对涉案《补偿决定》等行政行为进行合法性司法审查的问题。这才是体现宪法精神的根本问题、要害问题!这里所说的“宪法精神”包括:“公民的合法的私有财产不受侵犯”(见宪法第十三条);“社会主义核心价值观”(见宪法第二十四条);“一切国家机关和国家工作人员必须……努力为人民服务”(见宪法第二十七条)的基本原则。落实中华人民共和国宪法不存在任何附加条件,不能用普通案件的一年期诉讼时效套定涉及公民重大财产安全事项。

2023年5月13日,申诉人兄长宋彦敏在拆迁办见到《补偿决定》后正式履行了签收手续。后来,申诉人兄妹三人分别见到《补偿决定》后,觉得十分冤屈不服,先是企图通过信访渠道解决问题,经过一番折腾后了解到信访不过拖拖拉拉,层层交办,尽数浪费行政资源,最后还是交由制造问题的人来解决问题,我们最终发现此路不通,还严重耽搁了起诉时间,再继续走信访渠道拖下去就要超过六个月起诉时效了,情况紧急。尽管我们不懂法,在走投无路的情急之下,我们还是无奈地选择相信了法律,不知道起诉书该怎么写,也请不起律师,一般律师也不敢接受行政诉讼案,仓促之间还是冒冒失失地在该决定规定的自收到之日起六个月内即2023年11月6日适时将江汉区政府告上了法庭。经过立案庭请求行政庭相关法官起诉审查后按照他们的意见对起诉书进行了修改,符合诉讼时效,方才予以立案。涉及房地产,我们的起诉行为符合《行政诉讼法》第四十六条第一款、第二款之规定。法院岂能将《行政诉讼法》第四十六条上下两款拦腰斩断,出于为我所用的目的断章取义,进行选择性歪曲性解读与取用?如果法律可以这样操作,行政机关一意孤行地制造“无法送达”的假象继而玩弄公告送达坑害人民群众也就不足为怪了。法律解释怎么可能成为行政违法的法律推手,成为戕害人民群众合法权益特别是重大财产安全的利器,这样的司法现实就摆在我们面前,简直令人不可思议。行政处罚行为一般都必须告知被处罚人享有的起诉权及其起诉期限,如果仅按《行政诉讼法》第四十六条第一款规定的时效审理涉及不动产的行政诉讼案件,将公告“视为送达”推定为绝对送达,法律列举的第二款规定不就形同虚设吗?不,《行政诉讼法》第四十六条设置第二款规定是有法理依据的,强调给予不动产20年诉权保护期就是为了体现确保人民财产安全的第十三条宪法精神,规避在诉讼时效问题上可能存在的认定失误,保证弱势群体的知情权、财产权、诉讼权不受侵犯。保护公民重大财产安全即“房产必保”和保护公民生命安全即“命案必破”的法治原理是一样的。如果法律不能保护弱势群体,就像本案一样,必然沦为强权欺压百姓的工具,必然与客观公正、公平正义背道而驰。不是行政违法一经公告,就万事大吉了,如果行政违法万事大吉了,老百姓必然祸从天降,苦水横流。《行政诉讼法》第四十六条设置第二款法律在保护公民重大财产安全方面充分考虑到了弱势群体的地位反差与正当需要,显得非常具有人民性、非常理性化、人性化。需要说明的是,对于下落不明、实在无法送达的对象,公告送达满30日即视为送达,也只是顾全大局、保障相关建设项目得以顺利实施的无奈之举、权宜之计,“应当知道”就是事实知道,没有证据支撑,事实不成立,不能仅凭想当然进行主观推测虚妄推定,将推演出来的“视为送达”与事实存在的“应当知道”生搬硬套、强拉硬扯、强加于人显然缺乏客观性,违反了以事实为依据、以法律为准绳,客观公正的司法原则。依照宪法第十三条精神,法律不可能以虚拟的“应当知道”无辜剥夺行政行为相对人的财产权、知情权、陈述权、申辩权和起诉权。违法必究,在20年内的任何时段只要知道了相关行政处罚行为,依据《行政诉讼法》第四十六条第二款的规定仍然享有起诉权,只不过不动产可能已经因项目推进的需要被强制执行,甚至灭失,这款法律规定仍然赋予不动产权利人有要求补偿、赔偿的权利。行政行为违法,为什么一经公告,其后果“应当"由老百姓承担?你有权违法,你利用公权力挖坑公告,难道老百姓就只有坐以待毙的命吗?房屋征收行政行为应当无条件贯彻落实宪法精神!在本案房屋征收过程中,征收人将“房改房”变性为“公房”,实现抠门贱价征收,违反了《补偿条例》第一条“保障被征收房屋所有权人的合法权益”、第二条“应当对被征收房屋所有权人给予公平补偿”、第二十六条“按照征收补偿方案作出补偿决定”(注:征收补偿方案没有将“房改房”按“公房”作价征收之说,属于“明修栈道暗度陈仓”)“补偿决定应当公平”等法律规定,不公平的《补偿协议》、《补偿决定》、“公告送达”侵犯了被征收人的私有财产,是对宪法精神的公然藐视与亵渎,违宪情节重大,不法行政决定及其相关公告行为应当依法宣布无效!无效的行政行为不予撤销,还留着它干什么呀,穿上一件“逾期驳回”的合法的时效外衣东山再起吗?

同为“应当”,同为法律规定,法官为什么对具有前提性的“应当对被征收房屋所有权人给予公平补偿”、“补偿决定应当公平”、补偿决定“应当直接送交受送达人”的法条装聋作哑、麻木不仁,却排除“不动产”因素将不客观不适当的“一年期”起诉期限变通为“应当知道”,来为违法行政行为诡辩、解困、以此取悦行政当局?这种现象只能说明不法审理凭情感和立场办案,致使本该客观公正的司法审判陷入虚假诉讼、主观办案的司法怪圈,层层受阻,让被害人惨遭司法群殴,陷入无法自救的诉讼泥潭。

结语:本案涉及武汉市江汉区政府江政征补字2022第571号《房屋征收补偿决定》合法性审查问题,该行政行为侵犯了被征收人房地产(不动产)权益,包括将“房改房”变性为“公房”、将产权人变性为“公有房屋承租人”、在同类同价、就地还建、容积率据实补足等问题方面均不合法,而且,房屋产权证已经被依据涉案《补偿决定》非法注销,违法情节重大且明显。三级法院的审理以及湖北省检察院的审查过程不仅违反程序,歪曲事实,错用法律,而且原审被告的所有举证均为虚假不实信息,实际上是一场精心谋划、挖坑陷害、最终得手的虚假诉讼。官-民在这场行政诉讼中的法律地位极不平等是构成这场虚假诉讼的主因,存在不平等严重违反宪法精神和社会主义核心价值观,司法不公成为以权乱法、社会道德滑坡的凶恶推手。房屋征收款已经过严格规划下拨到位,为什么偏要雇佣工商企业偷偷摸摸地按“已购公房”等同于“公房”“公有房屋承租人”违法征收?如此抠出来的款项究竟是回归了国库还是流向了他方?司法机关为什么对这种行政滥作为及其背后的图谋坐视不理、无所作为?让不法行政可在虚假证据掩护下逃避追责,继续侵害当事人重大财产安全,继续危害社会公平正义!为什么不法行政的法律后果“应当”转嫁给无辜的老百姓来承担?在强权面前,难道咱老百姓就只有坐以待毙的命吗?

值得一提的是,最高法再审裁决后,我们向张军院长寄送了院长纠错申请书,其中对本案“再审合议庭没有依法向再审申请人告知合议庭组成人选以及依据回避制度所享有的权利,本案由此前由湖北省高级人民法院行政庭调入的张辅伦法官主审”提出质疑,被最高法有关收件单位收到后告知我们已转发给相关机构处理,我们以为是转给了院长办公室,等到的结果是最高法信访办的短信回复,一句“最高法院已审结”便不了了之。“案结事了”是张军院长的执念,深得人心,但事与愿违,信访又在被害人伤口上撒盐!我们相信是有关收件单位截留了信息,张军院长无法收悉,没能进入院长纠错程序。我们提出的许多问题,比如关于为什么放弃行政行为合法性审查,证据弄虚作假,疫情封控符合行政诉讼法第十八条情形、张辅伦应该回避等问题的质疑,均没有得到最高法的合理回复,令人大跌眼镜。(见附件P56-58)

我们承认自己的社会地位低下,法律知识不足,庭审经验欠缺,司法为什么要维护不法强权、戕害无辜弱者?特色社会主义法治,怎么能够“八字衙门朝南开,有理无权莫进来”,冷冰冰弱肉强食?我们请不起律师,律师靠法院吃饭,吃了原告吃被告,请了律师我们仍然要冒败诉的风险,律师要价了得,即便是赢了官司,也不过是从我们身上割肉帮助律师获利……。与行政诉讼相关的多条司法解释先后不一,定义蒙圈,比如“违法”、“无效”与“撤销”,违法一定无效,无效就应该被撤销(或者部分撤销),本来是环环紧扣的相关性概念,却被法释生生割裂,普通百姓并非法律专业人士,哪有可能弄明白这套花样;比如“视为送达”与“应当知道”,本来是区分度明确的概念,却被法释模糊了界限,带有严重的主观主义办案色彩,如此糊弄群众、官官相卫,为行政当局护短,有强权保护主义倾向,歧视为难群众,致使官民在法庭上的地位严重不平等,不得不说如此这般明显存在立法性不公,对于特色社会主义法治构建来说,忘却为人民服务的司法宗旨,就是一种立法性“原罪”。疫情封控符合《行政诉讼法》第四十八条规定的情形,这一点已被湖北省检察院确认,疫情造成了相关信息封闭,其影响是长期的,对众所周知的事实无需举证证明,应该重启审理程序,宣布《补偿决定》不合法无效。作为群众的原告不懂“法”,尚具有可包容性,应该获得司法救助。但社会和法律对行政行为违法、执法犯法是零容忍的。搞出几条莫名其妙的司法解释就可以对行政行为违法宽容免责,让违法行政的受害人遭遇无情暴打,这样的司法实践明显与中国革命的初衷、与特色社会主义法治理念背道而驰!不法行政行为及其代理人绞尽脑汁钻法律的牛角尖炮制虚假诉讼巧取豪夺,应该在各级党政职能部门的有力监督下回归正义。

此致

中国共产党中央委员会政法委员会

控诉人:李娅如

2025年5月18日